評価制度、等級制度および給与制度を人事制度と称しますが、人事制度導入の目的はその導入しようという企業によって異なります。

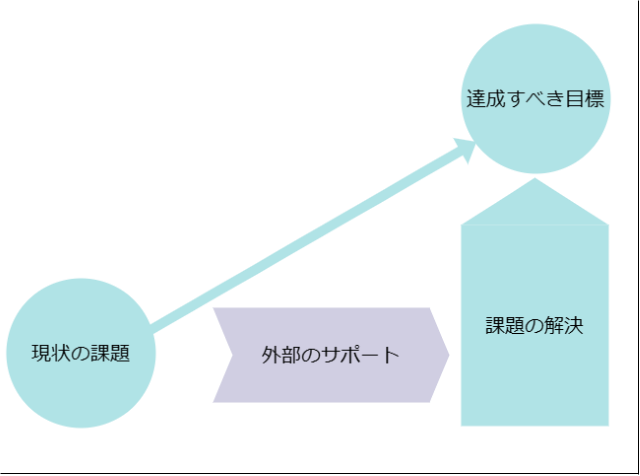

課題を解決しようとするための手段として、人事制度を導入するケースもあるでしょう。たとえば、

- 会社内で社員を公平に評価する仕組みができていない。

- 社内で評価に対する不満が噴出している。

- 優秀な社員が退職してしまう。

- せっかく仕事を覚えて戦力となった社員が退職してしまう。

- 人事的な仕組みがまだなく、成果に見合った給与になっていない。

といった課題が組織に内在します。これらはそうした課題のごく一部ですが、そうした課題の解決の対策として導入する場合もあります。

また、経営計画の中に人事制度の構築あるいは改定を加え、会社目標の達成の手段として導入することもあるでしょう。

このように導入の目的はさまざまですが、企業様のニーズに応えるよう、組織の実態を把握し、社員の育成やモチベーションの向上に焦点を当て、課題の解決に向けた人事制度の構築をサポートいたします。

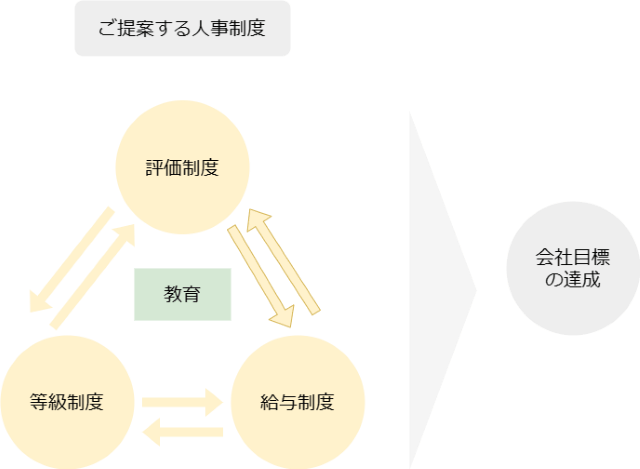

弊社がご提案する人事制度

評価制度や等級制度、そして給与制度がそれぞれ影響し合うよう設計することで、上司が部下を適切に評価し、その評価結果が昇給や賞与など給与制度に反映するよう設計するとともに、上位等級に昇格するよう等級制度に反映させるようにします。

また、上司は社員が高い評価を得られるよう日常業務の中で社員を育成します。

その結果、高い評価を得られ、給与や昇格に好影響を及ぼし、社員のモチベーション向上が期待されます。

このように、弊社が企業様にご提案する人事制度は、組織全体に仕事に対する意識が高まり、結果として組織力が向上するようサポートしたします。

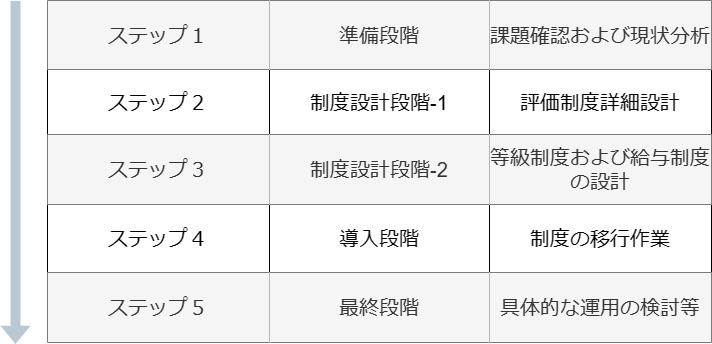

5つステップにもとづいた制度設計のご提案

ステップ1(準備段階)

ステップ2(設計段階)

ステップ3(設計段階)

ステップ4(導入段階)

ステップ5(最終段階)

企業様の意向に沿った人事制度の準備

・企業様が抱えている課題の確認および現状分析

・人事制度構築の目的および考え方の明確化

評価制度構築並びに運用についての詳細設計

・公平性を担保した評価の仕組みや評価の仕方に関する設計

・役割や責任そして能力要件等の具体化

等級制度・給与制度に関する方針および具現化

・等級体系や等級定義等の設定

・給与水準を含めた給与制度の具体的な設定

評価・等級・給与のそれぞれの制度への移行作業

・制度移行による社員への等級格付

・制度移行に伴うコストシミュレーションの実施

それぞれの制度に対する具体的な運用に対する検討

・人事制度の運営から定着を見据えた具体的手法の検討

・評価者研修の実施による評価者への制度理解の推進

弊社がご提案する制度

評価制度

評価制度は人事制度の中で中心に位置します。上司による正しく適切な評価が反映されて、部下である社員の人たちは、仕事に対し、前向きに捉え、モチベーションが高くなります。

そのためには、評価を行う管理者の人たちの制度への理解も必要となるのです。

実際の評価制度は、人事考課制度による評価制度および目標管理制度があります。詳しくは以下をクリックしてください。

等級制度

等級制度とは、能力や仕事、役割などで社員をいくつかのくくりによって区分し、等級で社員を管理していく制度をいいます。

そして、等級基準を設け、社員をそれぞれ等級に格付けし、等級制度をスタートさせます。そして、昇格基準を設定し、評価にもとづき、上位等級への昇格を図ることで、社員の長期的な成長を見出します。

弊社では、社員の保有能力によって区分される職能等級制度、あるいは職務によって区分される役割等級制度をご提案しております。

詳しくは以下をクリックしてください。

給与制度

月例給与には、基本給や役職手当のように、毎月定額で支給されるものと、時間外手当のように毎月変動するものとがあります。

本制度でご提案します給与の仕組みは、毎月支払われる基本給に対し、評価結果を反映した形で昇給する内容とします。また、給与体系も等級ごとに設定し、上位等級ほど高い給与体系にし、賞与についても、評価結果が反映される形とすることで、能力や実績を反映した形の仕組みを構築します。

詳しくは以下をクリックしてください。

お気軽にお問い合わせください。

fa-phone 03-4405-4330